ナキウサギとは

ナキウサギとは

小さな丸いからだ、大きな丸い耳、そしてつぶらな瞳…。

世界中でもっとも人々を魅了する動物の1つ、ナキウサギはウサギの仲間です。

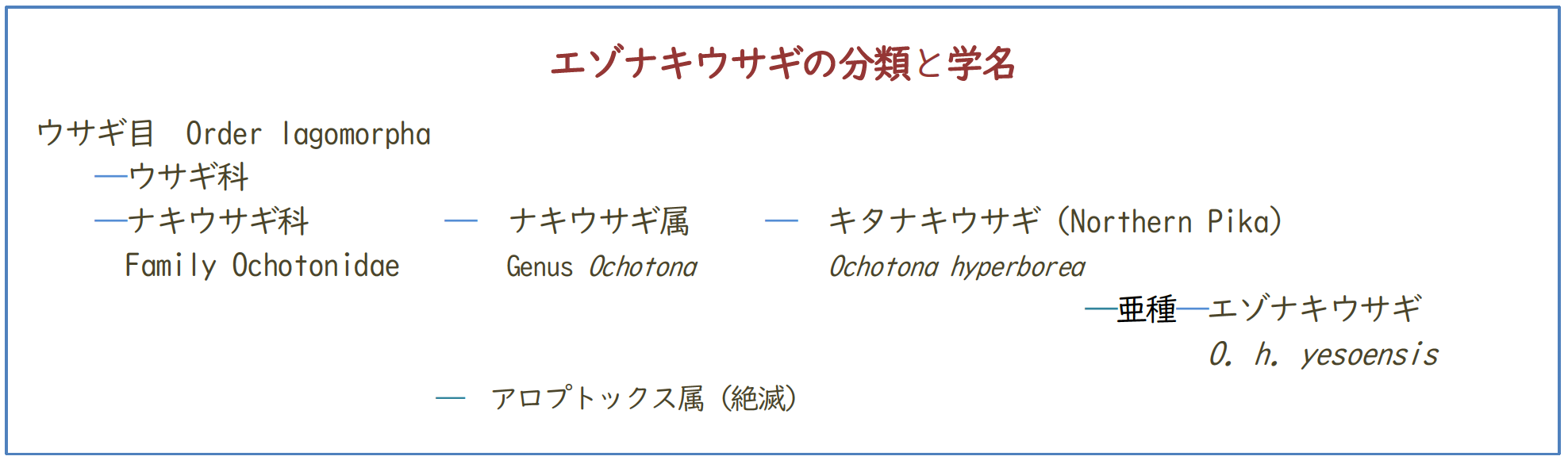

ウサギ目ナキウサギ科に属し、世界に30種がいます。

大きな声で鳴くことから、ナキウサギと呼ばれています。

ナキウサギのことを英語では、PIKA(パイカ)といいます。(カナダではピーカと発音します)

日本にいるナキウサギはエゾナキウサギといいます。

ユーラシア大陸北部などに広がるキタナキウサギの亜種で、北海道の固有種(亜種)です。

エゾナキウサギは、大雪山系や日高山脈などの北海道の山奥で、長い間、人に知られず生きていました。

先住民であるアイヌの人々は知っていたことでしょう。

約100年前(1928年)、置戸町で発見されました。

ナキウサギのすみかは、積み重なった岩のすきまです。

子育てや冬越しのための食料保存庫として、岩のすきまはとても重要です。

近年、個体数が減少し、2012年、環境省のレッドリストの「準絶滅危惧」(Near Threatened)となりました。

世界にはどんなナキウサギがいるでしょうか。

ほんとうにウサギの仲間なのでしょうか。

どんな環境にくらし、どんな生態をもっているでしょうか。

エゾナキウサギを保護するにはどうしたらいいのでしょうか。

2017年発行の写真集『エゾナキウサギ pikas in the Rocks』のPartⅢに、ナキウサギのことが詳しく書かれています。参考にしてください。

写真:志村ひとみ

世界のウサギとナキウサギ

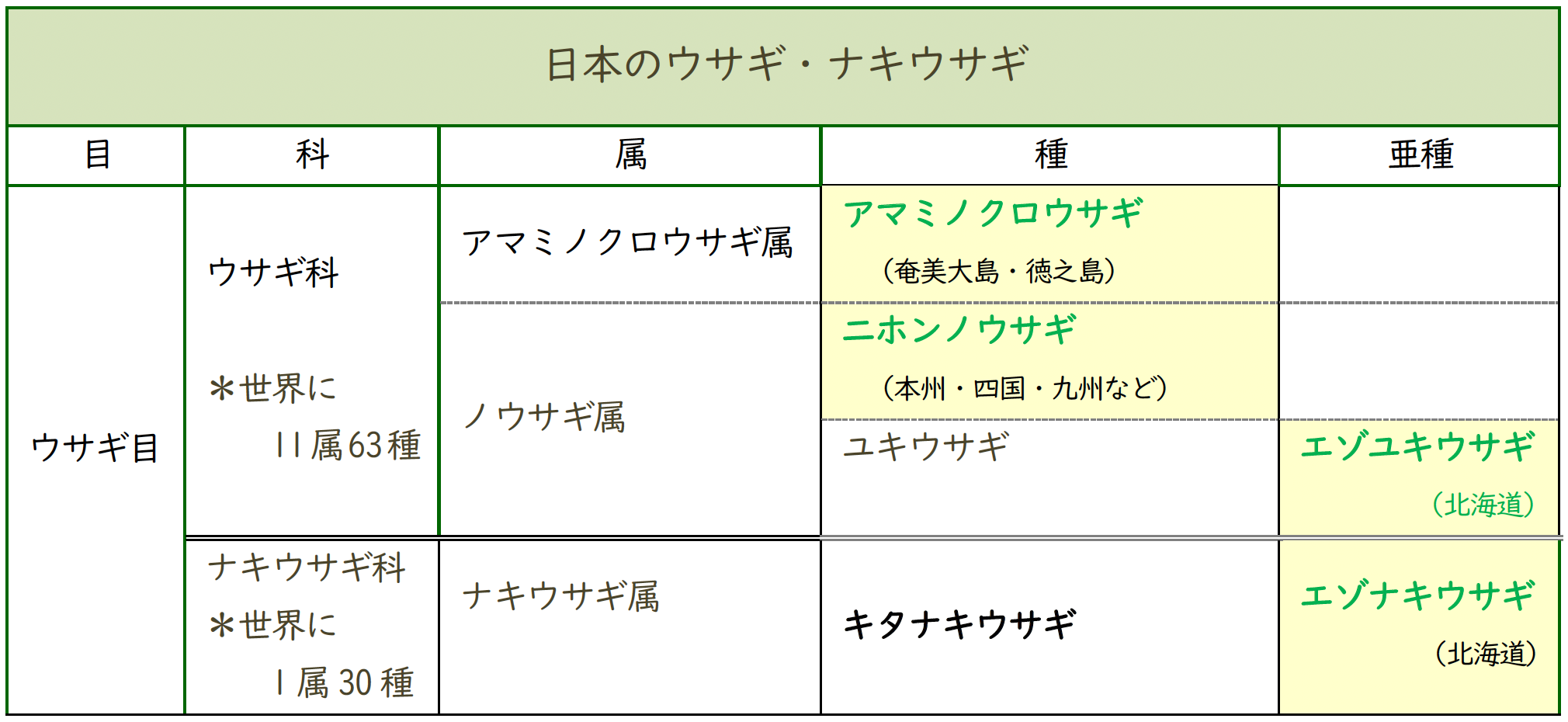

ウサギの仲間であるウサギ目にはウサギ科とナキウサギ科の2つの科があります。

ウサギ科には11属63種のウサギが、ナキウサギ科には1属30種のナキウサギが属しています。

ウサギ科

ウサギ科には11属があります。

日本にはウサギ科のウサギが3種います。ノウサギ属が2種とアマミノクロウサギ属の1種です。

ナキウサギ科

現在、世界のナキウサギ科にはナキウサギ属1属しかありません。

世界に30種がいるナキウサギですが、北アメリカにいる2種以外はすべてアジアに分布しています。

日本のエゾナキウサギは、ユーラシア大陸北部などに広がるキタナキウサギの亜種で、北海道の固有亜種です。

岩ずまいのナキウサギと草原ずまいのナキウサギ

世界のナキウサギは大きく2つのグループに分けられます。

「岩ずまい」のナキウサギと「草原ずまい」のナキウサギです。中間型もいます。

「岩ずまい」のナキウサギは、積み重なった岩のすきまに暮らしています。

北米のアメリカナキウサギやクビワナキウサギと、アジアの約半数の種(エゾナキウサギも含みます)がこのタイプです。

「岩ずまいのナキウサギは生息地の分断によって大きな危機に直面しています。岩ずまいのナキウサギは低密度で生息し、繁殖率は低く、分散能力が乏しいので、孤立した小さな個体群は手当たり次第に絶滅していく恐れが高まっています。」(アンドリューT.スミス; アリゾナ州立大学生命科学学部名誉教授)(『エゾナキウサギ pikas in the Rocks』76~79頁)

「草原ずまい」の仲間は草原に穴を掘って大家族で暮らしています。

アジアの種の約半数がこのタイプです。

「草原ずまいの多くの種は、害獣と誤解され、無差別に毒殺されています。しかしながら、草原ずまいのナキウサギは、生物多様性のキーストーン種としての役割を果たしていて、土の中にある養分を地表に運び上げる技術者として、貴重な生態系サービスを提供しているのです」(アンドリューT.スミス、『エゾナキウサギ pikas in the Rocks』76~79頁)

*movie のページで、アメリカナキウサギやクチグロナキウサギの活動の様子を見ることができます。

日本のウサギ

日本には4種のウサギ目のウサギがいます。※5

・ニホンノウサギ(本州他)

・アマミノクロウサギ(奄美大島と徳之島)

・エゾユキウサギ(北海道)

・エゾナキウサギ(北海道)

このほか各地にアナウサギがいますが、これは家畜化されたカイウサギが野生化したもの、つまり外来種です。※5

北海道にはエゾユキウサギとエゾナキウサギの2種のウサギがいます。

エゾユキウサギは、本州のニホンノウサギの亜種ではなく、ユキウサギの亜種です。

エゾナキウサギ

エゾナキウサギは、キタナキウサギの亜種の一つです。

キタナキウサギは、ウラル山脈からユーラシア大陸の北東部を経由しサハリンに広がっています。北海道や、ベーリング海やオホーツク海のいくつかの島にも分布し、標高は海抜0メートルから2200メートルに及んでいます。

エゾナキウサギはキタナキウサギの亜種ですが、北海道だけに生息しています。

参考文献

●『LAGOMORPHS Pikas, Rabbits, and hares of the world』 9,31, 51-53,87 Edited by Andrew T. Smith etc. 2018 Johns Hopkins University Press

●『エゾナキウサギ Pikas in the Rocks』ナキウサギふぁんくらぶ発行( 2017,株式会社共同文化社) PatrⅢ “Pikas,Pikas,Pikas”76-79

写真:市川利美、榛田敦行、重岡雅代

本当にウサギ?

ネズミ?

ナキウサギは、どうみてもネズミかハムターだよと言われます。

たしかに、体も小さいし、耳も短くて丸いし・・ウサギという名前はついているけれど、ほんとうはネズミかしら・・?

でもネズミとは違います。ナキウサギはウサギです。

ナキウサギの耳がほかのユキウサギのように長くないのは、狭い穴の中のくらしで長い耳はじゃまなので、短く進化したのでしょう。

それに、ナキウサギは、 “鳴くウサギ” 。ネズミとは比較にならないほど、大きな鋭い声で鳴きます。

さらに大きく違うのは、ネズミやリスは手(前足)で食べ物をつかんで食べますが、ナキウサギは手でものをつかむことができません。

ナキウサギが植物を食べるときは、手でおさえて食べたり、口を近づけて噛み切って食べています。

手(前足)でものをつかむかどうかは、ネズミやリス、モモンガなどのネズミ目(げっ歯目)とウサギ目との大きな違いなのです。

見えない歯がウサギの証拠

ナキウサギがウサギであるという証拠があります。

それは、上あごの前歯(門歯)の裏がわにあるpeg teeth(くさび状門歯)とよばれる2本の細い歯です。

このpeg teethは、歯としては何の役にも立っていないそうですが、ナキウサギがウサギである何よりの証拠なのです。※1

peg teethは見えない

いずれも上あごの前歯が二重になっている。

エゾナキウサギは俊足

ナキウサギのウサギらしさは、何といってもそのいっぷう変わった走り方にあります。

両前足を縦に前後について着地したあと、その足の前に後ろ足を着地させます。

ナキウサギもウサギと同じ走り方をします。※1

岩から岩へ移動するときや、草や葉を口にくわえて走るとき、エゾナキウサギはとても俊足。さすがウサギです。

*写真集「エゾナキウサギ」2017 80ページ、81ページより

写真:大滝登、市川利美、市川利美、市川利美

ウサギからナキウサギへの進化

ナキウサギの仲間(ナキウサギ科)がウサギの仲間(ウサギ科)から分かれたのは、およそ5000万年前と推定されています。※2 ※3

ウサギの仲間は繁殖力や適応力が強いので、現在、世界中に分布を広げています。

これに対してナキウサギの仲間は多くが絶滅し(25の化石属)、現存するのはナキウサギ属だけです。

北米にいる2種以外は、アジアに分布しています。※2

エゾナキウサギが属するオコトナ属の化石は日本からまだ見つかっていません。

しかし絶滅した属の化石が岐阜県から見つかっています。

2008年、ナキウサギの化石が岐阜県瑞浪市で発見されました。

今からおよそ1750 万年前(新生代第三紀中新世前期)の地層です。

見つかった化石は今のナキウサギ属の祖先ではなく、すでに絶滅したアロプトックス属の化石でした。

アロプトックス属の化石は中国やトルコでも見つかっているので、この化石の発見は、日本が大陸と陸続きで あったころの生物相を知るうえで意義のある発見だと言われています。

見つかった化石種の体長は30~35cmくらいと推定され、現在のナキウサギ属より大きく、現在のナキウサギと ウサギの両方の特徴を持っていたと考えられています。※4

*写真集「エゾナキウサギ」2017 81ページより

ルーツは大陸~氷河期の生き残り

昔から北海道に?

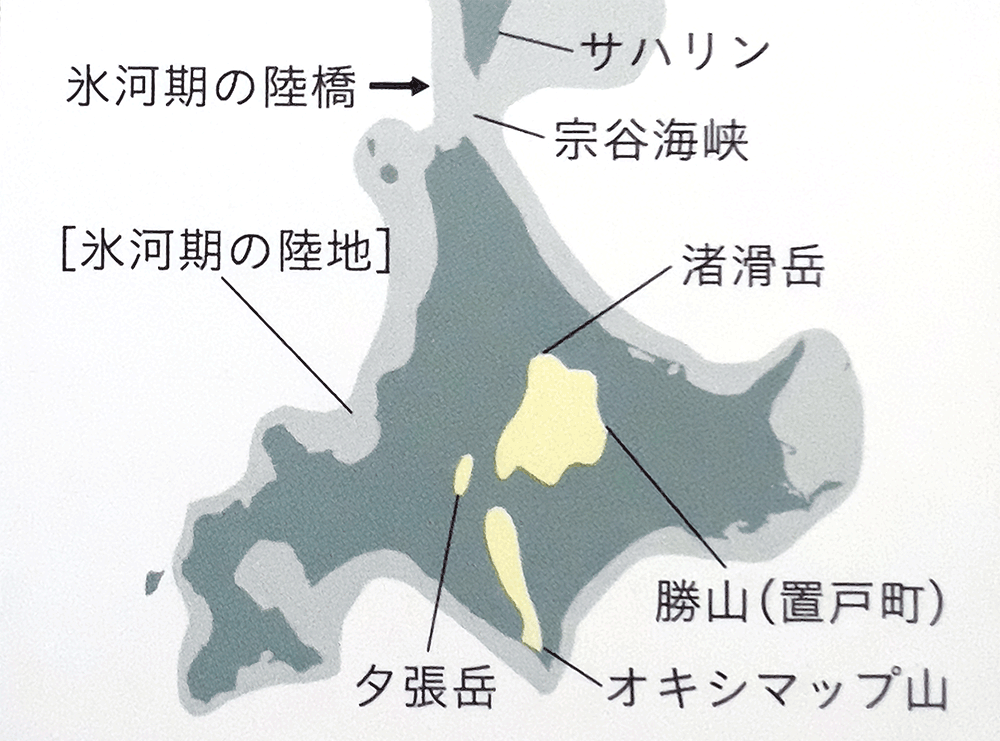

エゾナキウサギは、昔から北海道にいたわけではありません。

先祖は、氷河期に海を越えてユーラシア大陸から渡ってきたキタナキウサギ。

エゾナキウサギはキタナキウサギの1亜種なのです。

現在、キタナキウサギは、ウラル、シベリア、モンゴル、中国東北部、朝鮮半島北部、カムチャツカ半島、サハリンに広く分布しています。※6 ※12

海をわたってきたの?

大陸から北海道へは、2つの海峡をわたらなければなりません。

大陸とサハリンのあいだの間宮海峡と、サハリンと北海道のあいだの宗谷海峡です。

氷河期には、地上に降った雪の多くが陸上で凍ってしまい、海に流れ出る水の量が減少しました。

このため、海水面が低くなっていたのです。もっとも低いときには今よりも100メートル以上低かったと言われています。※7

大陸と北海道のあいだの2つの海峡は、いちばん深いところでも50 mくらいしかなかったので、海水面が下 がった氷河期には陸地となっていました。 ナキウサギのような小さな動物もこの「陸橋」をとおって移動できたのです。 ナキウサギが陸橋をわたって北海道にきたのは、およそ7万年前に始まって1万年前に終了した最終氷期(ヴ ュルム氷期)のあいだのことと推定されています。※7 ※11

氷河期の生き残り

今から1万年前に氷期が終わると、氷河がいっせいに溶けて海水面が上昇しました。

陸橋が海に沈んで、北海道はふたたび島になったのです。

エゾナキウサギは大陸にもどることができません。

そのまま北海道の山岳部のごく限られた岩場に生き残ったので、 「氷河期の生き残り」とよばれています。

範囲)とその限界 小野山1993に基づき作成

*写真集「エゾナキウサギ」2017 82ページより

北海道のどこにいるの?

エゾナキウサギの生息地は、大雪山系、日高山脈を中心に、北見山地や夕張山地など、北海道の中央部の山岳地域に限られています。※8

知床の山々や道南には、岩場があってもエゾナキウサギの生息は確認されていません。※9

分布の北限は渚滑(しょこつ)岳の少し北にあり、南限はオキシマップ山南麓です。

生息の東限は置戸(おけと)町勝山付近にあり、西限は夕張岳です。※9

高山の動物?

エゾナキウサギは、大雪山系白雲岳頂上の2230mなど、1500m以上の高山帯に多く生息しています。

このため、よく高山の動物と言われています。

しかし、様似町幌満では、標高50mの低地にも生息しています。※10

また、えりも町では標高200~300mに、新得町や置戸町では標高400~500mにも生息が確認されています。

標高が低い地域の岩場の多くは森林の中にあり、調査が十分されているとは言えません。※8

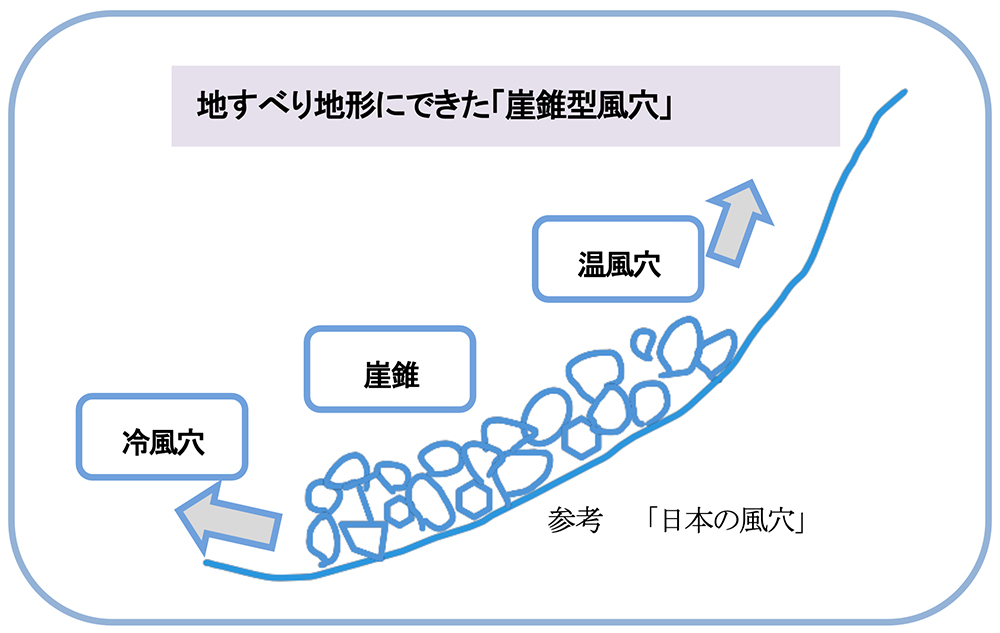

それらの多くは、地下に氷(永久凍土や季節的凍土)があったり、岩穴から冷風が噴き出す風穴ふうけつのしくみがあって、夏でも冷涼な環境が保たれています。

このような環境が、寒冷な気候に適応し高い温度に弱いエゾナキウサギの生存を支えていると考えられます。

*写真集「エゾナキウサギ」2017 82ページより

写真:榛田敦行

すみかは岩場

エゾナキウサギのすみかは、哺乳類としてはとても特殊なすみかといえるでしょう。

「ガレ場」とよばれる岩がごろごろと積み重なったところです(岩塊堆積地)。

その上に森林ができたところもあります。

寒冷な気候に適応してきたためか、生理的に高温に弱いナキウサギにとって、外気より涼しい岩穴がある岩塊堆積地は、生存には不可欠です。

岩穴の奥は深い迷路のようになっているので、キツネ、エゾクロテン、エゾオコジョや猛禽類などの天敵を避けることができます。

エゾオコジョはスリムな体で岩穴に入りこむことができますが、ナキウサギを見失うことも多いようです。

ナキウサギは岩のすきまの奥で出産、子育てをし、冬越しのための食料をたくわえます。

写真:立石勝朗、菊入茂樹、市川利美

なわばり

なわばりはペア?単独?

エゾナキウサギは定住性で、 「ペアなわばり」をもつと言われています。

これに対して、エゾナキウサギと同じ岩ずまいで生態がよく似ているアメリカナキウサギは、オスとメスが別々の単独なわばりです。

しかし、エゾナキウサギを観察していても必ず単独で行動しています。

ペアと思われる2匹が近くにいることもほとんどありません。

それにもかかわらずペアなわばりとされるのは、なぜでしょうか。

研究者によると、エゾナキウサギは、「オス1頭とメス1頭が、一つのなわばりを一年中維持」しています。

オスとメスがそれぞれ単独行動をとっているとしても、それは一つのなわばりの中であるから、ペアなわばりだということのようです。

そしてこのような「ペアなわばりをもつエゾナキウサギは、共同の貯蔵所に食物を運び、冬の間にペアで消費していく」と言われています。※1 ※18

ただし、私たちのこれまでの観察では、オスとメスが共同の貯蔵所に食物を運ぶ行動は観察されていません。

今後、より緻密な調査が求められます。

なわばり防衛

なわばり(テリトリー)とは、動物がほかの動物の侵入に対して防衛する空間です。

エゾナキウサギはなわばりに侵入する同性のナキウサギに対して排他的です。

ナキウサギが両あごの下から臭いを出してこれを岩にこすりつける、ほおこすりがよく見られます。

エゾナキウサギのこのほおこすりやオスの連続声は、なわばり防衛の行動なのです。※20

なわばりの広さ

過去の調査から、つがいでのなわばりの直径は40~70m で、1つがいあたりのなわばりは、 2,600~3,200㎡と言われています。※19

なわばりの広さは、岩場に接する食物となる植物の豊富さによっても違ってきます。 植物が豊富な岩場はそうでない場合よりも小さななわばりだと指摘されています。※21

行動圏の広さ

ナキウサギはなわばりの範囲をこえて活動します。これを行動圏(ホームレンジ)といいます。

電波発信機をつけた調査では、行動圏の最大長と面積は、ある個体で191mと11,372㎡、別の個体では155mと11,530㎡という結果が出ています。

1頭の行動圏は、岩の積み重なりの上に成立した森林部がかなりの面積割合を占めていました。※19

なわばりや行動圏の調査では、イヤタグ、発信機などによる個体識別が必要になります。 (ナキウサギに与えるストレスが心配になりますが。)

いずれにしてもなわばりや行動圏の広さは環境により異なるので、一律に断定することはできません。

様々な環境での調査が必要です。

珍しいエゾナキウサギのツーショット

*写真集「エゾナキウサギ」2017 86ページより

写真:大滝登、菊入茂樹、藤嶋康夫

風穴

大雪山国立公園の南端にある然別湖周辺は、標高がわずか800mしかないにも関わらず、高山植物やナキウサギなどが生息しています。

夏に強い冷風が噴き出す風穴があるからです。

風穴から出る冷風はどのくらい冷たいのでしょうか?

5月27日に然別湖の周辺のナキウサギ生息地で計ったときは、外気温は16.3℃ありましたが、穴の入り口の温度は0.6℃でした。

大雪山国立公園内のタウシュベツというエリアでは、6月6日、外気温は18.8℃であるにもかかわらず、穴の入り口は0.1℃でした。

初夏なのに、まるで「冷凍庫」です。

風穴の仕組みについては、 「日本の風穴」(2015 古今書院 清水長正・澤田結基 編)に詳しく書かれています。「とかち鹿追ジオパーク」のWEBサイトでもわかりやすく説明されています。

地すべり地形によってできた風穴、 「崖錐型風穴」について考えてみましょう。

冬、岩場では暖かい空気が上に抜ける「温風穴」という現象が生じます。

温風が上に抜けるとき、斜面の下の岩のすきまから、冷たい外気が穴の中に吸い込まれます。

その冷気は岩を冷却し、風穴内が冷却されます。

そして、5月頃、外気が暖かくなると、冷風穴から冷たく重い風が吹き出します。

風穴が強い岩場は<なわばり>の適地と言えます。

他方、繁殖期や貯食活動をする秋には<行動圏>は広がります。また、子どもが生まれた岩場を離れて分散するときには、点在する岩場を<移動>していきます。

<行動圏>や<移動ルート>の岩場には必ずしも風穴とは言えないところも多くありますが、ナキウサギの生存にとっては大切な岩場です。

写真:市川利美、市川利美

ナキウサギはなぜ鳴くの?

どんな声?

ナキウサギの一番の特徴は、高くてよくとおる声で鳴くことです。

小鳥のようなピィッという声。キチッという金属的な声にも聞こえます。

山や谷によく響きわたる声です。

オスとメスで違う鳴き方

エゾナキウサギのオスは、特に春から夏の繁殖期、ピィッ、ピィッ、ピィッ・・と、オス特有の連続鳴きをします。

メスは、季節に関係なく常に、ピィーという単音鳴きです。

オスかメスかは、外見からはわかりにくいのですが、春~夏は鳴き方から区別できるのです

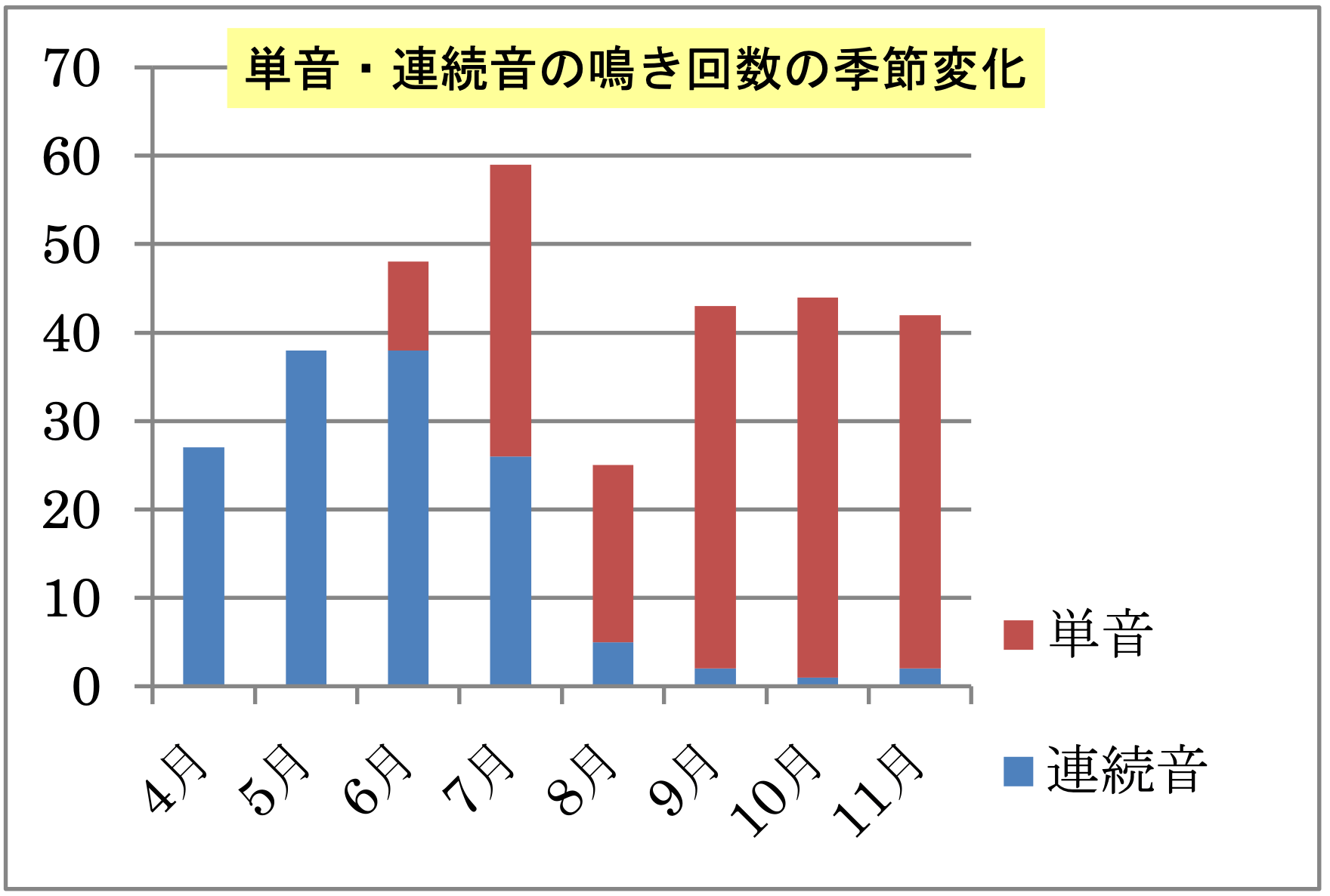

鳴き声の季節変化

ナキウサギふぁんくらぶは1996年、鳴き声調査を実施しました。※11

オスの連続声の1回の鳴き声に含まれるピィッ、ピィッという音数は、2音から16音でした。 下のグラフは、調査日ごとの単音声と連続声の回数を月ごとに示したものです。 4月と5月は単音声、つまりメスの声はまったくなく、すべてオスの連続声でした。

夏から秋になるにつれ、オスの連続声が少なくなって、単音声が増えました。

9~11月は、95%が単音声でした。

秋の単音声にはオスとメスの鳴き声があるので、オス・メスの区別はむずかしくなります。

どんなときに鳴くの?

エゾナキウサギは鳴き声を使って仲間同士のコミュニケーションをしています。

まず、鳴き交わしです。

これは、メスが一回鳴いたあと、つづいてオスが連続声で鳴くような場合。

エゾナキウサギのオスとメスは離れてくらしていて、岩や植物のかげでお互いの姿が見えません。

鳴き声でお互いの存在を確認しあっているようにみえます。

ペアー以外の鳴きかわしもあります。

繁殖期のオス特有の鳴き声は、自分の存在と、自分がオスであることを宣言しています。

これはなわばりの維持やペアの形成に機能すると考えられています。※1

また、鳴き声には、越冬のために集めた食料を防衛する機能もあります。※1

また、穴へ逃げ込むときにピュルルルルと鳴くことがあります。 トリル(震え声)と言います。※12

敵がきたら鳴く?

たとえば、プレーリードッグは、異常に気づいたリーダーが鳴きたてると、近くの仲間は一斉に穴にとびこみます(警戒鳴き) 。

しかし、敵がいるときに大きな声で鳴くことは、自分の存在を敵に知らせることになり、鳴いた本人にとっては危険な行為です。※13

ナキウサギの場合、岩場にキツネやクロテンがあらわれても、鳴き声は出さないでじっとしていました。

そして、ある程度の距離になると、すっと岩穴に入りました。

ただし、ワシ・タカ類やクマゲラが上空を飛んでいるときには鳴くことがあります。

また、あるとき、エゾナキウサギがふだんとは違っていっせいに鳴いたことがあります。

鳴き声は谷から谷へ続きました。

それは、ナキウサギがエゾオコジョに捕食されたときでした。

鳴き声の機能にはまだまだ解明されてはいないことが多いのです。

*写真集「エゾナキウサギ」2017 83ページより

写真:鳥羽幸人

ベジタリアン

エゾナキウサギは、草食です。

岩場のまわりに生えている草や葉、茎や小枝や新芽、花や実(主に液果)、シダやキノコ、地衣類(イワタケ)を食べます。

落ち葉や落ちてきた花びらも食べます。

すんでいる場所に生えている植物に応じて、食べる植物もさまざまです。

貯食した草葉の中にササの葉がおかれていることもありますが、食べているところは確認されていません。

写真:松田哲典、菊入茂樹、松田哲典

生き残りの知恵~干し草づくり

干し草で冬ごし

冬眠しないエゾナキウサギは、秋にためた植物を食べて冬をこします。

岩のすきまを移動しながら、なわばり内に数か所ある貯蔵庫をまわります。

時として雪の下にトンネルを掘って、針葉樹を食べることもあります。

貯食は7月頃から始まりますが、ピークは9月~10月初め。

ウサギの仲間で貯食するのはナキウサギだけです。

ドライフード

エゾナキウサギの植物貯蔵庫は、雨があたらない岩の下です。

多くの場合、風通しがよく、冷温環境が保たれているので、植物は緑色を保ったまま乾燥します。

ビタミンなど、栄養価の高い干し野菜というわけです。※14

貯食物が春まで保存されるかどうかは、ナキウサギの冬の生きのこりや早春の出産に大きく影響します。

採食と貯食の研究

ナキウサギの採食(毎日の食事)と貯食(冬の食料保存)の違いに関するアメリカのスミス教授の研究結果を紹介します。※15

以下はアメリカナキウサギに関する研究ですが、エゾナキウサギの観察結果にも当てはまることが多くあります。

ナキウサギの採食活動は、岩場近くが最も多く、岩場から離れるほど減少します。

岩場から離れ採食が減るにつれ、植物の豊富さと多様性が増加します。

ナキウサギの採食活動と貯食活動には、費用&便益にもとづく違いがみられます。 ナキウサギにとって「便益」とは、採食活動により日々の活動エネルギーを得ることであり、また、貯食活動は冬の生きのこりに必要です。

採食も貯食もナキウサギの出産、子育てを支えます。

他方、ナキウサギにとっての「費用」(=損失)とは、もっぱら捕食される危険性を意味します。

岩場から遠く離れるほど捕食の危険が高まります。

ナキウサギは貯食活動のときには、多少危険でも岩場から離れて植物を刈りにいきます。

スミス教授の調査によると、採食のときの岩場からの移動距離は平均2.19m、貯食のときの距離は平均7.49mでした。

最長距離は、採食のときが10m、貯食のときは30mでした。

採食する植物は丈が低いグラス(葉の細い草本)が多いのですが、貯食するときは葉の広い草本が多くありました。そして、貯食のときには花がついている植物が多く、また植物を根元から刈りとってまるごと運ぶことがとても多くありました。※15

*写真集「エゾナキウサギ」2017 84ページより

写真:須摩淳一、立石ひとみ、菊入茂樹

ナキウサギはウンチを食べる?

コロコロウンチ-硬糞

エゾナキウサギのウンチには、かたいウンチ(硬糞)と、やわらかいウンチ(軟便)の2種類あります。

硬糞は、直径3~4mmの小さくて丸い、黒こしょうの粒のような糞です。

排出直後は黒っぽいのですが、乾くと黄土色になります。

岩の上の硬糞は、数粒のこともあれば、新旧の糞が数百粒積まれていることもあります。

ナキウサギのトイレ

エゾナキウサギは一度にたくさん丸いウンチを出します。

なわばりの中にはナキウサギのトイレが数か所あります。

トイレは、ふつうは穴の入り口にある平らな岩の上です。危険を感じると、さっと岩穴にとびこむことができます。

軟便を食べる

もう一つの糞、軟便は、柔らかくて細長いウンチです。

排出時は緑色で柔らかいのですが、乾くと黒っぽく、硬くなります。

ウサギもナキウサギも、自分が出したウンチ、軟便を食べます。

軟便は高タンパク食品

ナキウサギは新鮮な草を食べることができるのに、どうしてわざわざ自分のウンチを食べるのでしょうか。

エゾナキウサギが食べた植物は、胃から小腸、盲腸へ送られます。

植物は消化がむずかしいので、盲腸の中のバクテリア(細菌)発酵を利用してセルロースを分解し吸収しやすい形にします。

軟便に栄養があるのは、軟便に大量に含まれる細菌がタンパク質とビタミンに富んでいるからと説明されています。※1

盲腸内のバクテリア発酵によってタンパク質やビタミンB 群(特にB12)、ビタミンKが生成されるという説明もあります。※16

ウサギ類が軟便を食べないと栄養不良になるのはこのためです。14 これに対して硬糞は、腸の中で仕分けされた発酵効率の悪い粗い粒のかたまりです。 最近の研究で、ノウサギなどは硬糞も食べることがわかってきました。※17

エゾナキウサギについても硬糞を食べた目撃例が一例だけあります。

軟便の食べ方

エゾナキウサギは軟便を肛門から直接口にすることもあれば(下の写真・左)、排出した軟便を岩に放置し、乾いてから食べることもあります(写真・中)。

乾いた軟便は、まるでカリントウのようです。

秋に貯食した植物の山のところどこに軟便が貯められていることがあります。

軟便も冬の栄養食となっているのです。

また、軟便だけが、岩陰に大量に置かれていることもあります(写真・右)。

*写真集「エゾナキウサギ」2017 85ページより

写真:菊入茂樹、菊入茂樹、菊入恵子、藤嶋康夫、市川利美

エゾナキウサギのライフサイクル(生活史)

エゾナキウサギの一年の生活をみてみましょう。

*岩場の緯度や標高による気温や積雪の程度に違いがあります。ここでは然別湖周辺のナキウサギの活動を例に説明します。

=春=

エゾナキウサギが生息する北海道の山の春はとても遅く、山の岩場はまだ深い雪におおわれています。

ナキウサギが岩の下に大量に貯めた植物も、冬の間に食べつくされてほとんどなくなりました。

雪がとけ始めた木の根元のすきまから、ナキウサギが顔を出します。

4月の終わりともなると、岩場のあちらこちらにオスの連続鳴きが響きます。

繁殖活動が始まったのです。

新緑の美しい5月、ナキウサギは岩場に芽吹く新鮮な植物を食べます。

=夏=

6月、ナキウサギの子どもが岩の下の巣穴から地上に出てくるようになりました。

最初は巣穴の近くをほんの少しだけ歩きます。

母親と一緒にいる姿を見ることはほとんどありません。

体が少しずつ大きくなるにつれて、歩き回る範囲も広がっていきます。

ナキウサギの子どもは、夏の終わりまでには自分のなわばりを確立しなければなりません。

生まれた場所を離れて遠くまで移動することもあります。

=秋=

冬眠しないナキウサギは長い冬に備えて、食料となる草や葉を岩の下やすきまにたくわえます。

貯食された植物はビタミンなどの栄養価の高いドライフードとなります。

食料が不足するとナキウサギは冬を超えて生きのこることがむずかしくなります。

食料の不足は、春の出産にも大きく影響します。

=冬=

岩場が厚い雪におおわれます。

この雪の毛布によって岩の下は暖かいのでしょう。

雪が20cm以上積もると、小さなナキウサギが雪の上を歩きまわることがむずかしくなります。

雪の下の岩穴で秋に貯めた植物を食べて春を待ちます。

=ふたたび、春=

ナキウサギの繁殖シーズンです。

前年に生まれ、無事に一冬を生きのびたナキウサギも繁殖活動の仲間入りをします。

エゾナキウサギは何歳まで生きるのでしょうか?

3~4年とも言われていますが、はっきりとはわかりません。

子どもの誕生と成長

ナキウサギの繁殖

エゾナキウサギの繁殖期は、岩場にまだ雪が残っている早春です。

1回目の交尾、妊娠は4月終わりから5月ころだと考えられます。

ナキウサギの妊娠期間は、キタナキウサギは28日間、アメリカナキウサギは30日間です。※12 ※21

出産は年に2回あることもあります。

アメリカナキウサギの研究では、ナキウサギは毎年2回子どもを妊娠します。

しかし、ほとんどのメスは(25匹中24匹)、どちらか1回しか子どもを無事育てあげることができません。

一般的に1回目の子どもをぶじ育てたメスは、2回目に妊娠した子どもを育てることができません。

1回目の子どもを失ったメスは2回目に成功することがしばしばありました。

例えば、1回目の出産のとき、厳しい気候が原因で母親の体調が悪く、子どもの胎仔吸収(子宮内で胎子が死亡し、母体内に吸収される)があったり、子どもが捕食されたりしたときです。

2回目の出産は1回目の子供を失ったときのための安全弁とも言えます。

ただ、子育て中に子どもをまるごと遺棄することもあり、2回目の子どもが育つ率は10%にすぎません。※2 ※21 ※22

子どもは生まれた年の翌年から繁殖に参加します。※1

エゾナキウサギの交尾の観察記録(一部)…松田哲典

オスが採餌しているメスに小走りに近づき、背後からメスの耳元の匂いを嗅ぐような仕草をした。

オスが 1m ほど離れた岩に移動するが、メスを気にしている様子。その後、オスが、採餌しているメスの背後から近づきマウント(07:31:27)し、交尾に至る(07:31:29~07:31:33)

(交尾後も 31’38″までマウントの体勢を維持。)

生まれる子どもの数

ウサギは多産のイメージですが、岩場ずまいのナキウサギの繁殖力は高くはありません。

エゾナキウサギの場合、一度に生まれる子どもの数は、3匹がもっとも多く7例,2匹は4例,4匹が3例,5匹が2例,1匹が1例と言われています。※19

子育ては謎

エゾナキウサギは、岩のすきまの奥で子どもを産んで育てます。

エゾナキウサギの地下の子育てのようすはこれまでだれも観察したことがありません。

おそらく、枯草や乾燥したコケ、シダ、木の葉などを使った巣で子どもを育てるのでしょう。

子どもの成長

かなり古い論文ですが、捕獲したエゾナキウサギに関する調査結果によると、出産直後の子どもは体重9.6g、体長60㎜。

生まれたばかりのときは閉眼で、体毛は薄く、母乳で育つ。

8日目の子どもはヨチヨチ歩きをして、チィーチィーとよく鳴くとあります。※14

ナキウサギの子どもが地上に出てくるのは、私たちの観察から6月の初めから8月と考えられます。

7月の後半から8月に地上に出てくる子どもは2回目の出産による子どもだと考えられます。

子どもは8月の終わりまでに母親のなわばりを出て自分のなわばりを確立します。※1

そして、秋には冬の食料を集める貯食活動に参加するので、遅く生まれた子どもは生きのびるのがむずかしいのです。

*写真集「エゾナキウサギ」2017 87ページより

子どもの分散

子どもの分散

どんな野生動物でも子わかれはあります。

でも、エゾナキウサギの場合は、子どもの授乳期も、離乳して地上に出てくるようになった後も、母親と子どもの接触は多くはありません。

ですから、エゾナキウサギの場合は子わかれというよりも、成長した子どもが自分が生まれた岩場を離れる「分散」がより重要です。

エゾナキウサギの分散についてはほとんど研究されていません。

そこで、アメリカナキウサギに関するスミス教授の研究をご紹介します。

分散するオスとメス

スミス教授によると、アメリカナキウサギの子どもは、オスもメスも分散します。

但し、オスは自分が生まれたなわばり近くに残ろうとします。オスよりもメスの分散が多く見られます。※21

アメリカナキウサギは同性に対しては排他的だと言われています。

このため子どものメスは母親のなわばりから出ていき、オスは母親のなわばり近くに残ることができるのではないかと思われます。

スミス教授の調査によると、子どものメスは、メスが死んで空き家になっているなわばりに入ります。

オスが死んだなわばりには、春にペアとなることができなかった単独のオスか、その年に生まれた子どものオスが入ります。※21

分散は危険な旅

分散はナキウサギの子どもの意思で決まるものではありません。

もし、ナキウサギの子どもが生まれた岩場の個体群の生息密度が低ければ、その子どもは自生地で生き残ることができます。

もし、生息密度が高く、あるいは飽和状態のときには、子どもは分散しなければならないでしょう。※23

ナキウサギの子どもは、どこに空き家があるか、あらかじめ手がかりはもっていないと思われます。 子どもは、まだ暑さが残る夏の終わりに、夏の暑さや捕食者から逃れる岩穴がないところを旅しなければなりません。※23

ナキウサギの子どもにとって、分散距離が長いほど捕食の危険が大きくなります。

特に低標高地では、300メートルを超える距離は分散する子どもにとって困難な障害となると言われています。※23

ナキウサギの生存率

子どもの分散を考えるには、おとなのナキウサギの生存率を考える必要があります。

子どもが分散して新しいなわばりに定着するには、空き家がなければならないからです。

シエラネバダ山脈における調査では、アメリカナキウサギの個体群の中で、一歳未満の子どもが48%、一歳以上のおとなのナキウサギの割合は52%しかありませんでした。

そして、おとなのナキウサギの年間死亡率は、非常に高く、45%でした。*21

この数字からすると、子どもが同じ岩場の中に空き家を探すことはそうむずかしいことではなさそうです。

子どもの分散のテーマから少し離れますが、アメリカナキウサギの寿命は最高で7年と言われています。

しかし、おとなの年間死亡率が45%であることを考えると、2年以上生きるナキウサギは少なく、ナキウサギの生存がいかに厳しいかがよくわかります。

日本ではエゾナキウサギについて、このような個体群変動の調査はされていません。

ナキウサギの保全のためにとても重要で必要な調査だと思います。

*写真集「エゾナキウサギ」2017 88ページより

冷涼な気候との強い結びつき

高温に弱い動物

エゾナキウサギは、「高山の冷涼な気候と岩塊帯と強く結びついた動物である」と言われています。※25

エゾナキウサギが高温に弱いことはよく知られています。

気温がおよそ20℃以上になると地上活動が抑制され始めると言われ、また、岩場の穴の温度は、5.5~18.5℃で、その大半は12.0℃~14.0℃に保たれ、非常に低温を好むことがうかがわれるなどの調査結果もあります。※19 ※14

アメリカナキにおける研究になりますが、アメリカナキウサギの体温は平均で40.4℃と非常に高い上に、断熱性に富んだ熱い体毛におおわれています。

ナキウサギは夏の暑さからどのように体を守っているのでしょうか?

研究者の実験によると、ケージの中に入れられて直射日光にさらされたアメリカナキウサギは、低地では2個体とも6時間後の12:30に死亡しました。

しかも死亡時の気温は、25.5℃と29.4℃と、さほど高い気温ではありませんでした。

この実験からわかったことは、ナキウサギは高温や厳しい日射を避けるための行動を奪われたときには、(発汗作用など)体の生理作用によって体温を下げることができないということです。

2匹のナキウサギは、驚くほど低い気温であるのにオーバーヒートし、短時間で死亡したのです。※24

行動で暑さから逃れる

エゾナキウサギも同様に生理的に体温を調節できないとすれば、岩穴に退避して夏の高温や強い日射から逃れるほかありません。

標高が500~600mと低い置戸地方では、夏、朝と夕方にエゾナキウサギの地上活動のピークがあります。

これは気温が高い日中は、涼しい岩の下ですごし、気温が低い朝夕に地上活動をする「朝夕型」の活動パターンなのです。※19

この朝夕方はエゾナキウサギの行動による体温調節といえます。

ただし、標高が800m前後の然別地方や高山帯では、昼間の気温が比較的低いので、昼間にもかなりの活動が見られます。

深山のきれいな空気にすむ

エゾナキウサギは、高山の冷涼な気候に適応していることから、低地にはなかなか順応しないと言われています。

研究機関などによるエゾナキウサギの長期飼育や繁殖の試みはこれまで不成功に終わっています。※1

また、南極のペンギンを飼育すると、肺にアスペルギルスというカビが繁殖してそれが死亡原因になりますが、エゾナキウサギも飼育下では同様のカビに肺が侵されます。※1 ※14

ナキウサギの生息地が人間活動の比較的及ばない高山や山の奥地であることから、他の動物に比べて病気に侵されやすく、免疫性も弱いことが原因だと考えられています。

また、冷涼な気候とは直接の関係はありませんが、人里離れた奥地で生息するエゾナキウサギは、ストレスに非常に弱いことでも知られています。

特に出産時は、とても敏感で、ちょっとした刺激によって流産したり、胎仔吸収を行うといわれています。※14

*写真集「エゾナキウサギ」2017 89ページより

写真:藤嶋康夫

エゾナキウサギの危機

レッドリストの準絶滅危惧に

エゾナキウサギに絶滅の恐れがあるというと、生息数がそんなに減っているのですか?と心配されます。

エゾナキウサギは現在、レッドリストの「準絶滅危惧」(NT)というランクになっています。

これは、現時点での絶滅危険度は小さいけれど、生息条件の変化によっては『絶滅危惧』に移行する可能性があるという意味です。

それまでエゾナキウサギは、夕張・芦別の個体群だけがレッドリストの「絶滅の恐れのある地域個体群」になっていました。

2012年、環境省は、エゾナキウサギをレッドリストの「絶滅の恐れのある地域個体群」から、 「準絶滅危惧」というランクに引き上げました。夕張・芦別の個体群だけではなく、種全体の絶滅の危惧に変わったのです。

絶滅が危惧される要因とは

レッドリストの準絶滅危惧に選定した理由として、環境省は次の2点をあげています。

① もともと生息地面積が狭く、存続基盤が脆弱であること

② 近年標高の低い地域において個体数が減少している可能性が示唆されていること

エゾナキウサギの生息数だけを問題にするのではなく、環境要因や開発によって個体数が減少傾向にあること

を直視していることは評価できます。

エゾナキウサギの絶滅が心配される理由としては、③ エゾナキウサギの生理的特性も加えられるべきでしょう。

では、①~③について考えてみましょう。

① 特殊な生息環境

エゾナキウサギの生息地は、大雪山系、日高山脈を中心に、北見山地、夕張山地などの北海道中央部の山岳地域に限られています。

しかも生息できるのは、岩のすきまが奥深くで繋がっている岩塊堆積地に限られます。

哺乳類としてはとても特殊な生息地で、北海道内でもごく限られた場所にしかありません。

しかも、小面積で孤立分散しています。

ナキウサギが自由に移動し生息地を広げられないことが、他の哺乳動物と比べて絶滅の恐れが高い、最大の理由なのです。

② 低地における個体数の減少

エゾナキウサギは、高山の動物であるから生息地も保全されている、したがって、個体数も減少していないと思われがちです。

しかし、エゾナキウサギは高山だけでなく、低標高地の岩塊堆積地にも生息しています。

低標高地におけるすみかは、主に河川の浸食作用によってできた崖錐です。

崖錐というのは、風化してくずれ落ちた岩石が急斜面の下部に堆積してできた地形のことをいいます。

山奥の道路や林道は河川沿いの谷に造られることが多いのですが、このとき工事によって岩塊堆積地が壊されることがよくあります。*9

また、森林で作業道を造ったり、皆伐したりすることによって、岩場が壊されたり、環境が激変することもあります。

標高が低い場所の岩場がなくなるということは、ナキウサギの子どもが分散して新たななわばりを確立することが困難になることを意味します。

大人のナキウサギの移動も妨げられます。

それにより、遺伝子交流が失われるので、仮に高山帯に個体群が残ったとしてもそれは遺伝子の多様性を失った孤立した小さな個体群となるので絶滅の危険が高いのです。

③生理的特性

エゾナキウサギが、ストレスに敏感で、病原菌に対する抵抗性が弱く、高温に弱いことなどの生理的特性をもつことは、<冷涼な気候との強い結びつき>で説明したとおりです。

生息地の周辺での開発によって、標高が低い岩場に涼しい環境をもたらしている風穴や永久凍土への影響が心配されます。

また、森林伐採により日影環境が減少することもナキウサギに影響します。

このほか、工事による騒音、振動によるストレスは繁殖に影響します。

交通量が増加すると、排気ガスによって澄んだきれいな空気が失われます。

環境の変化による病原菌の増加も心配されます。

このように、エゾナキウサギはその生理的特性からも、開発や森林伐採によって絶滅しやすくなるのです。

岩場ずまいのナキウサギの絶滅への警告

世界のナキウサギ研究の第一人者であるアンドリュー・スミスさんから、岩ずまいのナキウサギの絶滅について、強い警告的なメッセージが発せられています。

「岩ずまいのナキウサギは生息地の分断によって大きな危機に直面しています。最近記録されているアメリカナキウサギの絶滅例の多くは、孤立した小さな生息地です。岩ずまいのナキウサギは低密度で生息し、繁殖率は低く、分散能力が乏しいので、孤立した小さな個体群は手当たり次第に絶滅していく恐れが高まっています。そこで、今存在しているナキウサギ生息地の分断化をもたらすような開発を計画させないようにすることが重要です。」

*『エゾナキウサギ Pikas in the Rocks』77,79ページより

グローバルウオーミング

鉱山のカナリヤ

ナキウサギは時として、鉱山のカナリヤにもたとえられ、温暖化で犠牲になる動物の筆頭にあげられます。

温暖化は、体温が2~3℃上がるだけでオーバーヒートするアメリカナキウサギには大きな脅威です。

また、逆に、温暖化によって雪が減少すると、すみかを保温する雪のおおいが減少し、ナキウサギが寒気にさらされるという影響もあるのです。

カナダのユーコン準州では、クビワナキウサギ(O.Collaris)が、異常に積雪が少なかった暖冬が続いたため生息数が激減し、80%のナキウサギがいなくなったという研究結果もあります。

ナキウサギへの影響予測

IPCC(気候変動に関する政府間パネル) (1997)によると、地球の平均気温は、このまま地球温暖化が進むと 2100 年には現在より 2℃ 上昇します。

では、エゾナキウサギは温暖化によってどのような影響を受けるのでしょうか?

ここに一つの試算があるので、ご紹介します。

エゾナキウサギの「垂直分布は、海抜400㍍から北海道最高峰の旭岳頂上(2290㍍)近くまで生息する(Kawamichi,1969)。 」

「温暖化が進むと400㍍程度標高が上がった気温に相当するとされる。エゾナキウサギの垂直分布の下限はふつう海抜400㍍であるから、下限が現在の気温で規定されているとすると海抜800㍍程度にまで下限が上がるであろう。現在の垂直分布の上限は旭岳の山頂付近であるから、上限はそのままである。したがって、垂直分布の標高差が縮まり、水平分布の面積が縮小する。」

「つまり、現在の亜高山帯と山地帯にある約20%の生息面積が消失することを意味する。」

このような影響予測からすると、もともと生息適地が少ないエゾナキウサギにとって、20%もの生息可能面積の減少は死活問題です。

川道武男さんは、

「温帯の高山では氷期遺棄生物が生息できる面積は大きくないし、山塊ごとに孤立している。孤立した小さな 個体群は遺伝子の多様性が低く、病気や異常気象など、大きな個体群では絶滅しない要因でも絶滅する危険が増大する。」

と指摘しています。

(『温暖化に追われる生き物たち』 「ナキウサギは温暖化に耐えられるか」川道武男、築地書館 1997)

予測の前提

ただし、このような予測については、その前提に関していくつかの疑問もあります。

まず、エゾナキウサギの生息地の海抜の下限は400㍍ではなく、様似町幌満の生息地は50㍍ですし、その後、200~300㍍の生息地も各地で確認されています。

このような低標高の生息地は、風穴や永久凍土により冷涼な環境が保たれていると考えられますが、温暖化によってこうした環境がどのような影響を受けるかについてはまだ解明されているとはいえません。

また、エゾナキウサギの垂直分布の下限が現在の気温で規定されているという前提に対しても、そもそも「エゾナキウサギの分布は必ずしも気温によっては制限されておらず、むしろ生息可能な岩塊堆積地があるかどうかが分布に影響している」という考えもあります。

(川辺百樹 2008)*9

そのような考えにたつと、温暖化による影響はさほど問題にならないことになります。

さらに、ナキウサギ研究者のアンドリュー・スミスさんは、ナキウサギは低地の暑い環境に対する柔軟性があると指摘しています。

「ほとんどすべてのナキウサギは高地の涼しい環境に生息していて、その多くは暖かい環境条件に敏感なようです。このため、いくつかのナキウサギ個体群は、進行する地球温暖化によって、負の影響を受けているのではないかと危惧されています。

幸い、ここ最近の研究によって、ナキウサギは低地の暑い環境に対する柔軟性があることが示されました。今では、いくつかの小さな個体群が危機にあるとはいえ、気候変動によってはナキウサギが絶滅することはないというのが共通の認識になっています。

全ナキウサギ種の研究をすることによって、寒冷な気候に適応した種の地球温暖化に対する弾力性の限界が示されるかもしれません」

※写真集「エゾナキウサギ」2017、76~79 ページより

温暖化によるナキウサギへの影響はそう単純ではなく、ナキウサギの生息環境や生態についてフィールドでの調査や研究が必要だと思われます。

生息地でのオーバーユース

考えましょう 岩場のマナー

ここ数年、一部のナキウサギの岩場では、多くのカメラマンやハイカーなどが訪れるようになったことによるオーバーユースが問題になっています。

下の写真は、ある岩場の20年前のようすです。

その下の写真3枚は、同じ岩場の最近のようすです。

植生が踏み荒らされ、通路が広がり、かつて植物におおわれていた場所が裸地となっています。

イソツツジ、ガンコウランなど貴重な植物の茎や幹が踏み倒され、根が踏みしだかれ、回復が困難な状態です。

たくさんの人が押し寄せることは、植生に大きな影響があるだけではありません。

ナキウサギは進路や岩穴の出入り口に人がいたり、カメラの三脚が設置されていることによって、採食、繁殖、貯食など様々な活動が大きく制限されます。

20年前

今は・・

岩場でよくみる「指定植物」 ( (大雪山国立公園)

高山帯や亜高山帯ではなく標高が低いところにある岩場でも、地下に『風穴』や『永久凍土』があるなどの理由で高山植物や貴重なコケ類が見られることがあります。

国立公園の「指定植物」になっているものも多くあります。

ナキウサギが暮らす岩場

岩場はナキウサギなどの野生動物の生息地です。

岩のすきまはナキウサギの巣穴や食料庫、避難場所となっています。

土や草や樹木におおわれて一見して岩場に思えないところも、地下のすきまをナキウサギが利用していることが多いのです。

4月から9月は、ナキウサギが妊娠・出産(2回目もありうる)・子育てをする期間です。

ナキウサギは出産に対してはとても敏感でちょっとした刺激で流産することが知られています。

春から夏はナキウサギに振動などの刺激やストレスを与えないようにする必要があります。

岩場に大勢の人がいると、ナキウサギの採食や貯食活動も制限されてしまいます。

十分に草や葉を集めることができないと、ナキウサギは無事に冬を越すことができません。

岩場を訪問する人へのお願い

① 植物を踏みつけないでね

ナキウサギの生息地は、ナキウサギだけでなく、風穴、コケ、高山・亜高山植物、その環境に依拠する動物など、多様な生き物と環境が生態系を織りなしています。

それら生態系のすべてを大切に保全するようにしましょう。

ここには雑草はありません。踏みつぶしてもいい虫やコケもありません。

一足、ひと足、気をつけて、歩きましょう。

② ナキウサギに近づきすぎないでね

岩場はどこもがナキウサギの暮らしの場です。

通路になっているところ以外は歩かないようにしましょう。

通路以外では岩の上に上がらないようにしましょう。

③ 静かに観察しましょう

ナキウサギの生態をよく知った上で、できるだけ静かに観察・撮影しましょう。

なるべく大人数では行かないようにしましょう。

④ 生息地情報は拡散しないでください

ナキウサギは希少動物です。

具体的な生息地をWEB、SNS、ツイッターなどで拡散しないようにしましょう。

⑥ 野生動物への餌づけ・演出行為について

野生動物に食べ物をあげたり(餌づけ)、自然にはないものを置いて撮影すること(やらせ行為)はやめましょう

岩場を守る人々への感謝

ナキウサギ生息地を保護する活動の一部をご紹介します。

とかち鹿追ジオパーク推進協議会は、地域の遺産が記憶する地球のできごとを伝え、守る活動として、専門家と連携しながら、然別湖周辺の自然環境の保護活動を行なっています。

また、然別自然休養林保護管理協議会は、然別湖の周辺の登山道の整備など様々な環境保全活動を行っています。

登山道などのササが刈られ、倒木や巨石が歩く邪魔にならないように除けられているのは、協議会のみなさんの活動によるものです。

これによって私たちは安全で快適な山歩きを楽しむことができています。

国立公園内のササ刈りは、指定植物やレッドリスト掲載の植物を避けながら行われています。

その努力は並大抵のものではありません。

2つの会は共同で、ナキウサギが生息する岩場のオーバーユース問題にも積極的に取り組んでいます。

作製:とかち鹿追ジオパーク推進協議会・然別自然休養林保護管理協議会

エゾナキウサギの保護を求めて

国の天然記念物、ナキウサギは違うの!?

エゾナキウサギが国の天然記念物に指定されていないことは、ほとんど知られていません。

「えっ、違うんですか?」とよく驚かれます。

エゾナキウサギと同様に「氷期の依存種」とよばれている〝ウスバキチョウ〟は天然記念物に指定されているのに、エゾナキウサギはなぜ、指定されないのでしょうか。

天然記念物とは?

天然記念物というのは、文化財保護法で『動物,植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの』と決められています。

北海道も、その学術的価値を認めています。

「ナキウサギは、天然記念物に指定されてはいないが、その地史的、生態的側面だけから見ても学術的に貴重な動物であり、人間の精神生活にとっても極めて価値の高いものと考えられる」 *8 『野生動物分布等実態調査報告書』

保護できる?

エゾナキウサギの生息地は、これまで開発などによって数えきれいなほどの危機におそわれてきました。

環境省はエゾナキウサギを『準絶滅危惧』にしましたが、環境省のレッドリストには法的な効果はないのです。

では天然記念物に指定されるとどうでしょうか?

天然記念物の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければなりません。(文化財保護法 125 条 1 項)

違反に対する罰則規定もあるのです。

この保護は、天然記念物に直接危害を与える行為に限らず、生息地が影響を受ける場合にもおよびます。

2025 年 8 月 26 日、文化庁は、釧路湿原周辺で建設中のメガソーラーについて国の特別天然記念物タンチョウなどに影響を及ぼす行為は文化財保護法に抵触し、罰則が科される可能性があることを明らかにしました。

エゾナキウサギも天然記念物に指定されれば、生息地での開発を規制できるのです。

エゾナキウサギを天然記念物に!

エゾナキウサギの天然記念物指定を求める市民の声は日々高まっています。

ナキウサギふぁんくらぶは 7 万筆を超える署名をそえて、文化庁等への要望を行っています。

北海道自然保護協会、日本自然保護協会、十勝自然保護協会、大雪と石狩の自然を守る会なども、国や北海道に対して、指定を求める要望書を提出しています。

関係する市町村はどうでしょうか?

少なくとも夕張市・士別市・南富良野町・日高町・浦河町・様似町・帯広市・上士幌町・鹿追町の 9 市町は「天然記念物指定が必要」と考えています。(2007 年、道教育委による意向調査)

北海道はナキウサギの価値を認め、天然記念物の指定候補にあげながら(1948 年)、現在は指定に消極的です。

天然記念物に指定できるのは文部科学大臣です。

エゾナキウサギが一日も早く天然記念物に指定され、生息地が守られるようにしましょう。

参考文献と論文

*写真集「エゾナキウサギ」2017 91ページより